日本語で「障害」と訳される言葉の中に、 ディスオーダー(disorder)という言葉があります。 order は、秩序、順序、整列などの意味です。 dis は、その後に続く言葉を、否定する言葉です。 つまりdisorderは、「無秩序、乱れ」などを意味します。 人間は、秩序がな...

福祉 | 子どもたちと笑おう(^^)

Category

三男の通っている放課後等デイサービスが、 パソコン画面を通じた、 ビデオチャットでの療育をしてくれました。 コロナウィルス感染を防止するために、 通所を控えている三男に、 療育が受けられるというのはいいですね。 ただ、いつもの療育場面とはまったく違います。 事業所ではなく、 おうちです。 &...

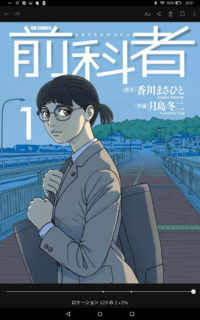

最近、保護司という活動に、 興味が強くなっています。 保護司は、犯罪者や非行少年が、 地域でなじんでいくために働きかける、 司法福祉と社会福祉をつなぐ存在です。 昨日、保護司をテーマとした漫画と出会い、 さっそく読んでみました。 面白いですね。 保護司の活動って、こんなに濃いの...

僕はもともと、IT関係に触れるのが好きです。 誰からも求められていないのに、 「ITパスポート」という国家資格を取得しています。 今現在は、プログラミングということに関心が高まっています。 できなかったことが、簡単にできるようになる、 魔法のツールのようなところが魅力です。 &...

「子育て支援」という言葉は、 「子どもを育てている真っ最中の親」だけが対象になりがちです。 子どもを育てていない人、 子どもを育てている状態では無い人、 にとって、どこか他人事のような響きを感じられます。 でも、 「次世代支援」という言葉にすれば、 社会の維持に必要な概念となり、 今現在、子...

発達障害児の療育の中では、 「社会適応を重視するあまり、個性を潰している」 という批判があります。 発達障害という概念が導入されて以降、わが国では、その障害のあらわれ方としてコミュニケーションの問題を主眼とする「社会不適応」に焦点があてられてきました。そのため当事者による「社会適応をする努力」の必要性が強調されてきたよ...

なぜ、保護司という活動であったり、 少年非行に対して、関心が向いてしまうのか。 それは、僕自身が、そんなにいい子ではないから。 いい子ではないけど、 大人の前ではいい子ぶってきた。 とりあえずいい子ぶることで、 なんとなくいい感じに扱われ、 たまたま、それなりの職業にも就けたし、 たまたま、...

現在、保護司の活動に興味が強くなってきて、 図書館で関連書籍を借りたり、ネットで情報を集めたりしています。 でも一方で、最近生まれた余裕を、 自分の子育てに向けた方がいいんじゃないかな、とも思っています。 例えば、 長男が好きな<プログラミング>を、僕も学んで、 一緒にゲームやアプリを作るの...

障害のある子を育てていると、 「うちの子は、将来は施設に預けるしかないのかな・・・」 「施設にはどうやって入れるのかな・・・」 と悩むこともあるかと思います。 障害支援区分とは 障害者(原則18歳以上)が、家庭から離れて施設に入るには、 一つの基準として障害支援区分というものがあります。 それが「4」以上...

発達障害という考え方の前提には、定型発達という概念があります。 定型発達とは、標準的な発達の進み方や程度のことです。 定型発達を、円形で表してみます。 次に、発達のどこかに、何らかの遅れや偏りがある場合を、 でこぼこした円で表してみます。 この定型発達とデコボコ発達を重ね合わせ...

朝の通勤電車に、ターバンを巻いてる方がいました。 おそらく、外国の方ですよね。 シーク教の方だと思います。 日本の通勤の時間帯に、 ターバンを巻いている方を見かけるのは、 珍しいと感じました。 そして、 「こんな風景、いいな〜」 と思ったんですね。 こんな時代です...

障害をもって生まれたから不幸なのではなく、 障害をもった子を産んだから不幸なのではない。 障害の有る無しに関わらず子どもを育む力が、社会に足りないのだ。 <こども>を育む力を、社会にもたらしたい。 子どもが忌避される時代―なぜ子どもは生まれにくくなったのか pos...

かつて人の生活は、働いた結果が目に見えて、手に触れる成果物として、お腹を膨らませて、自分の生活を豊かにしていました。 しかし、現代では働いた結果は「貨幣」として評価されます。 それをまた、欲しいものへと交換します。 欲しいものは自分で目の前に作り出すのではなく、いったん貨幣を手に入れて、貨幣を媒介にして、...

僕は小さい子どもを3人育てていて実感するのですが、現在の労働基準は、まずまずいいんじゃないかと思っています。 1日の労働時間が8時間45分。 これで、夜は大人が2人そろえば、なんとかやっていけます。小さい子どもを3人も相手に、大人1人だけでは足りません。 それと、月に1日くらいは休める年休。 リフレッシュや、平日でない...

先日、鎌倉に行きました。 鎌倉駅からすぐのところに、「小町通り」という商店街があるんですね。 鶴岡八幡宮への裏参道とも言われたりするにぎわいです。 この通りは、とても気に入りました。 一つ一つのお店はとても小さいのですが、それぞれがとがっているというか、「絶対、好きだからこの商売してるんだろな〜」というコ...

「夫の育児参加」という言葉には、「もともと夫は育児しないもの」という前提があります。 「もともと妻がやってることに、外から加わる」から、参加です。 同じようなニュアンスで、「まちづくりの市民参加」という言葉もあります。 「もともとまちづくりは行政がやるもの」という前提があって、珍しく一般市民が加わるから、...

<発達>という言葉には、「あるべき姿への伸び」というニュアンスがあります。 例えば、「発達障害」なんていうと、「あるべき発達をしていない」ということになります。 でも、「あるべき姿」って何よ?という反発が一方にあるわけです。 「あるべき姿」なんて、時代によって、場所によって違います。 社会が変わって、一般...

少子高齢化社会になって、何が大変かと言うといろいろありますが、その一つに労働人口の減少があります。 希少な労働力は、最大限に発揮できるといいですね。 労働人口の減少という課題に対して僕は、「コンパクトシティ」「IT活用」「器用リッチ(⇔器用貧乏、多芸は無芸)」で対抗していきたいと思います。 ...

僕は福祉職公務員です。 まちづくりに興味があります。 まちづくりと言えば、行政の出番ですよね。 市民や民営事業所の想いをすくい取り、動きやすくするために、プラットフォームや情報などを整えます。 公務員だからこそ、まちづくりのためにできるしごとがあります。 でも、僕は、一事業主と...

勤務表にExcelを使ってる事業所は多いと思います。便利ですよね、Excel。 さらに言うと、勤務の種類を、「A・B・C…」と、Aからスタートしてアルファベットの順番に使っているところも多いと思います。 出勤する時間帯が早い順から、「A・B・C…」という具合に。 「A・B・C…」は打ちづらい...