発達障害・知的障害の子がスケジュールボードを使うのは、自分らしく生きるため

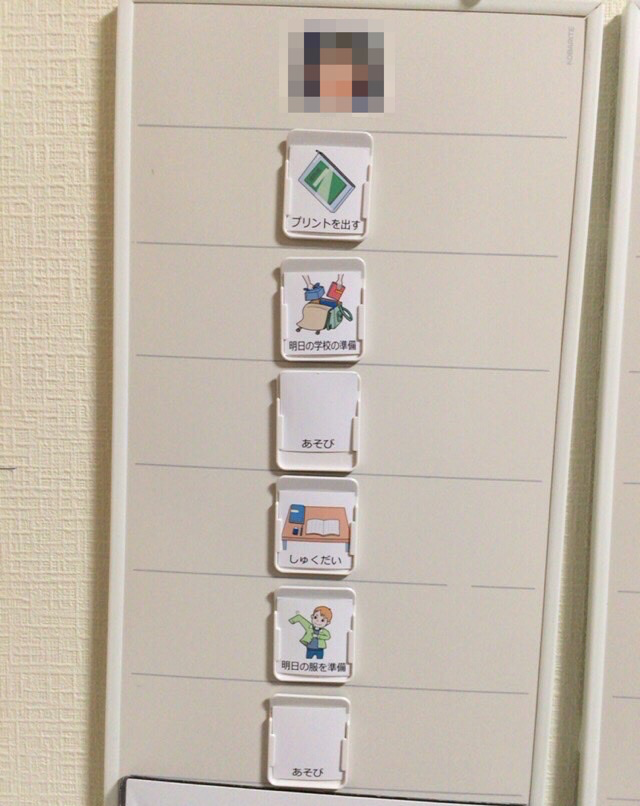

発達障害や知的障害のある子を支援するための有力な道具として、

スケジュールボードというものがあります。

上から下に向かって「やること」を並べ、

「やること」が終わったら、

カードをひっくり返したり、取り外したりして視界から消していく、

というものです。

あくまでも、子どもが見通しを持ちやすくするために、

次に何をやればいいか分かりやすくするために、

行動サポートのツールとして使うものです。

ただし、やり方によっては、

大人の都合良く子どもを動かすために使えたりします。

「都合よく動かす」と書くと、いい印象は受けませんが、

実は僕は、大人の都合よく子どもを動かす

ということを全否定はしません。

子育てにおいて、どんな子どもに対しても、

大人が「善い」と思うように、子どもを動かす場面はあるからです。

でも同時に、スケジュールボードの本来の目的を忘れないでほしいのです。

それは、

子どもが自分らしく生きるためのお手伝いツール

ということです。

子どもは、大人にセッティングされたスケジュールボードを、

ただ示されるがままに従うだけなのではなく、

自分自身でスケジュールのカードを選び、

今日1日をどう過ごすか?

今週1週間をどう過ごすか?

を組み立てて、自分の生活を自分でマネジメントするのが、

スケジュールボードの最終目的です。

僕たち大人も、仕事をする上でToDoリストを作ることはあると思います。

僕自身は、

タスク管理ツールを使うことと、自分らしく生きることは、不可分

とさえ思っています。

発達障害・知的障害の子どもが、

スケジュールボードを使うということは、それと同じことです。

自分らしく生きることを目指して、

スケジュールボードはどんどん使ってもらいたいと思います。

例えば、PECS(ペックス)というツールがありますが、

これは研修も込みで使うものなので、ご家庭だけで使うのは難しいです。

でも、発達障害・知的障害の事業所さんが使えたら、

めちゃくちゃ強力な武器になります。