自閉症支援の構造化とは「分かる化」と「できる化」である

知的障害や自閉症・発達障害に対する有効な支援方法として、

構造化

というものがあります。

構造化とは、

環境(構造)を変えることにより、

当事者が生きやすくする

という手法です。

その構造化という手法の本質とは、

分かる化

と

できる化

です。

分かる化

例えば、話し言葉について考えてみます。

普段なにげなく使っている「話し言葉」というのは、

実は、高度なコミュニケーション手段です。

話し手がイメージしていることと、

聞き手がイメージしていることと、必ずしも一致しないことがありますし。

また、話された言葉は、

目に見えて残るわけでもなく消えていくので、

耳に入った瞬間に頭からスーッと抜けてしまうこともあります。

それで意思疎通を図るというのは、

けっこう難しいですよね。

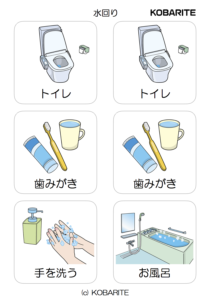

話し言葉の高度さをフォローするためによく使われるのが、

絵カードです。

言葉では伝わりにくいことでも、

絵カードを見れば、

一発で分かることがあります。

また、物理的環境の構造化というのもあります。

引用:のぞみの園

この机に座った時、

何をやればいいのかが、

分かりやすいようになっています。

座っただけで、分かる。

集中もできる。

これはすごい構造化ですよね。

スポンサードリンク

できる化

構造化におけるできる化とは、

一見できなそうなことが、

ある工夫によってできるようになることを指します。

引用:のぞみの園

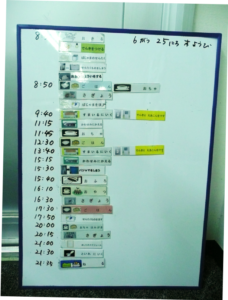

上の写真にあるスケジュールの構造化は、

かなり細かくなっていますね。

絵カードも使われています。

スケジュールが細かく表示されているということは、

次に何をやればいいかが、具体的になっている

ということです。

表示されたスケジュールが、

ざっくりと

午前:作業

午後:運動

と示されているよりかは、

7:00 朝ごはん

7:20 歯みがき

7:40 トイレ

8:00 車に乗る

9:00 朝の会

9:15 袋詰め作業

というスケジュールの方が、

次に何をやればいいのかが、非常に分かりやすいのです。

言葉だけで言われるのと、

細かく表示されているのとでは、

「次に何をすればよいのか」

の分かりやすさが全然違います。

自閉症があったとしても、

分かりやすければ、

安心して自分から次の行動へ移せます。

分かりにくいと、

不安になってパニックを起こし、

行動できない人

という評価になってしまうかもしれません。

本人ができるところまでスケジュールを細分化する。

これは、「できる化」です。

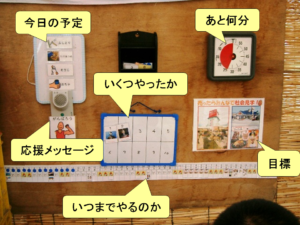

あるいは、このようなグッズも使います。

このようなグッズがあることで、

できないと思われたことが、できるようになります。

できる化なんですよね。

「分かる化」「できる化」しよう

自閉症支援や発達障害支援において、

構造化というのは、

基本的な手法です。

障害ゆえに、つまづきも多いですが、

けしてできないことばかりではありません。

「分かる化」「できる化」

することによって、

パニックも減りますし、

何より自信がつきます。

生き生きと生活するのに、

不可欠だと言えましょう。

引用:

引用: